教本の「第3章4」の出題箇所予想になります。

最終章である第3章「ボディマネジメント」は1級の中で最も難しい章となっています。

ここでは人体の

- 筋肉

- 骨格

- 基本的解剖学

など体の構造について。

特に

- 疾病

- 症状

- 治療

- ストレッチ

- トレーニング

の知識においてリラクゼーションセラピストとしてお客様に対応するに当たり、必要最低限のものが盛り込まれています。

こちらも教本を前提に考えてみました。

第1章1~4の予想問題はこちら⬇

第3章1の予想問題はこちら⬇

第3章2の予想問題はこちら⬇

第3章3の予想問題はこちら⬇

第3章ボディマネジメント

リラクゼーションセラピスト1級教本『知識と応用』の

第3章「ボディマネジメント」から出題されると思われる箇所を、

1.脊柱の構造と神経系

2.頸・肩部編

3.腰部編

4.皮膚編

上記4項目のうち4.皮膚編の項目から「問題」と「回答」を考えていきたいと思います。

3-4皮膚編

第3章のラストです!

もう少し頑張ってください。

1.皮膚とは

[問題]

皮膚について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

- 身体の表面をおおっている層のことを言い、身体の内外を区切りその境をなす構造となり、

体表をおおう皮膚および付属器(毛、爪、汗腺、皮脂腺)を総称して( )と呼ぶ。 - 人間の皮膚は、上皮部分では細胞分裂から( )し、垢となって剥がれ落ちるまで約( )かかる。

[回答]

- 外皮

- 角質化、4週間

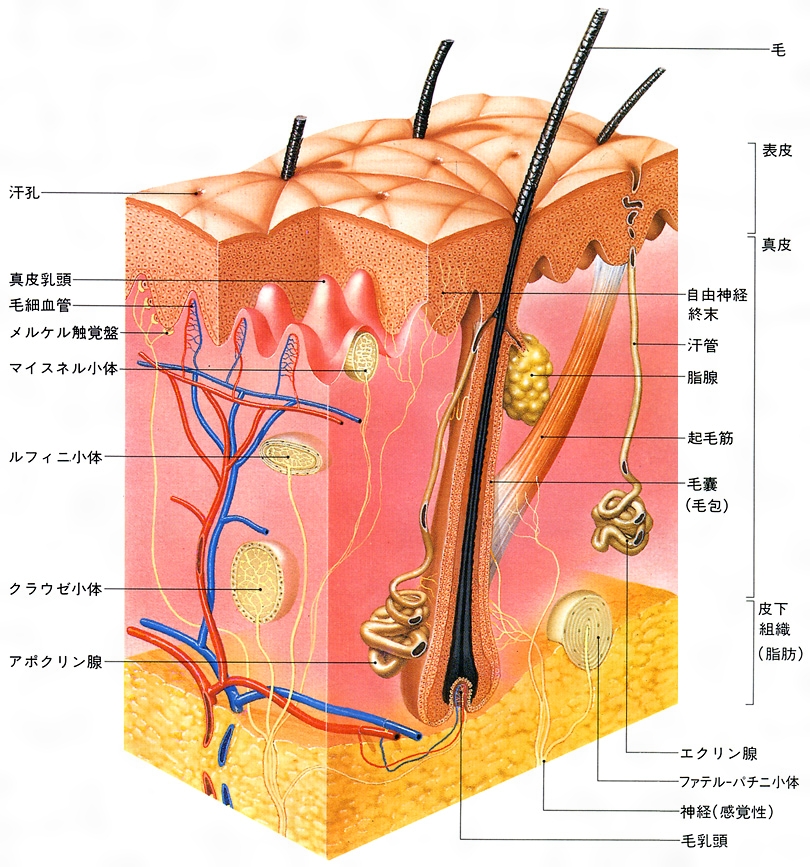

2.ひとの皮膚構造

[問題]

ひとの皮膚構造について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

- 皮膚は( )、( )、( )の3層で構成されている。

- 人間の皮膚は体重の( )%を占め、成人で約( )㎡の面積(畳1枚分)をもつ人体で最大の器官である。

- 表皮は約( )mm、真皮は( )mmだが、掌や足の裏では異なる。

- 組成は水分約( )%、タンパク質約( )%、脂質約( )%、灰分約( )%である。

[回答]

- 表皮、真皮、皮下組織

- 6.3~6.9、1.6

- 0.2、2.0~2.2

- 57.5、27.3、14.2、0.6

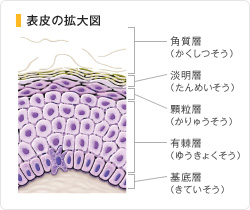

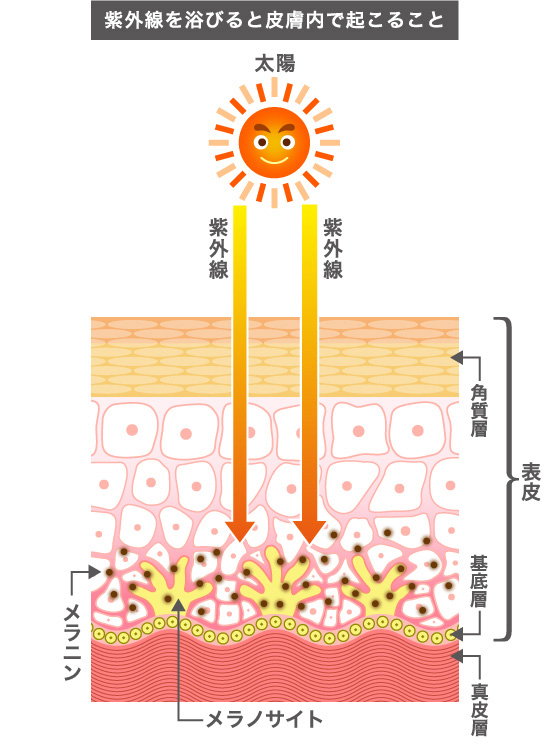

表皮

[問題]

表皮について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

- 表皮は表層から次の順に分かれる。

( )層⇒( )層⇒( )層⇒( )層⇒( )層 - 基底層にある表皮角細胞は2つに分裂し、1つは基底層にとどまり、もう1つは基底層~角質層まで約( )で経由し、垢となって外に出る。

- メラニン細胞はメラニン色素を生産し、その( )で肌の色を決めている。

[回答]

- 角質、淡明(透明層)、顆粒、有棘、基底

- 2週間

- 色素の量

真皮

真皮について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

[問題]

- 真皮と表皮との接触する部位は( )と呼ばれる。

- 真皮には( )と( )がある。

- 真皮は皮膚本体に( )を与える。

[回答]

- 真皮乳頭

- 血管乳頭、神経乳頭

- 強靭さ

皮下組織

皮下組織について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

[問題]

- 皮下組織は( )と( )の間に存在している。

- 真皮と比べると繊維密度の( )結合組織で作られている。

- 皮下組織には( )がたくさん含まれている。

- 皮下組織には栄養の( )保存作用、外力に対する( )作用の役割を持っている。

[回答]

- 真皮、筋膜

- 低い

- 皮下脂肪

- 貯蓄、緩衝

3.皮膚の役割

[問題]

皮膚の役割について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

- 発汗などによる( )

- ( )

- 栄養や水分の( )

- 有害な( )を防御し、異物・( )の体内への侵入を防ぐ

- ( )

- 生体内部の( )

[回答]

- 体温調節

- 知覚作用

- 代謝調節

- 紫外線、微生物

- 免疫反応

- 保護

4.皮膚の感覚

[問題]

皮膚の感覚について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

- ( )覚(温覚・冷覚)、( )覚、( )覚、( )覚の受容器

- 毛包受容器は、毛根部の( )にからむ軸索で、( )に反応する。

- メルケル細胞は、( )にある細胞で、( )・( )を感受する。

- マイスネル小体は( )にあり、( )を感受する。

- パチニ小体は( )と( )にあり( )の加速度をすばやく感受し、振動覚の受容器としても機能する。

[回答]

- 温度覚、痛覚、触覚、圧覚

- 毛包、毛の向き

- 表皮、触覚・圧覚

- 真皮乳頭、触覚

- 真皮、皮下組織、皮膚刺激

5.皮膚の脈管と神経

[問題]

皮膚の脈管と神経について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

脈管

- 脈管は( )と( )に分けられる。

- 血管は、( )の毛細血管、( )の血管叢、( )の血管叢から構成される。

- リンパ管の、毛細リンパ管は( )に分布している。

- リンパ管の、皮膚リンパ管は( )に合流する。

[回答]

- 血管、リンパ管

- 乳頭層、乳頭下層、皮下

- 乳頭下層

- 静脈

神経

- 皮膚の神経は、( )系と( )系に分かれる。

- 自律神経は、( )・( )、血管周囲など、多数の無髄神経として分布し、これらの器官の機能を調節している。

- 知覚神経は、( )・( )・( )・( )・( )をつかさどる。

- 自由神経終末は( )、( )、ときに表皮内部に分布している。

[回答]

- 自律神経、知覚神経

- エクリン汗腺、立毛筋

- 痛覚・掻痒(そうよう)・触覚・圧覚・冷温覚

- 真皮表層、乳頭層

6.皮膚の付属器官

[問題]

皮膚の付属機関について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

毛

- 毛の構成は、( )(体表から出る部分)、( )(皮膚に埋没した部分)、( )(毛根の尖端)からなり、( )を多く含む。

- 毛球の細胞分裂で毛が1日にの約( )の速度で伸びる。

[回答]

- 毛幹、毛根、毛球、ケラチン

- 0.2mm

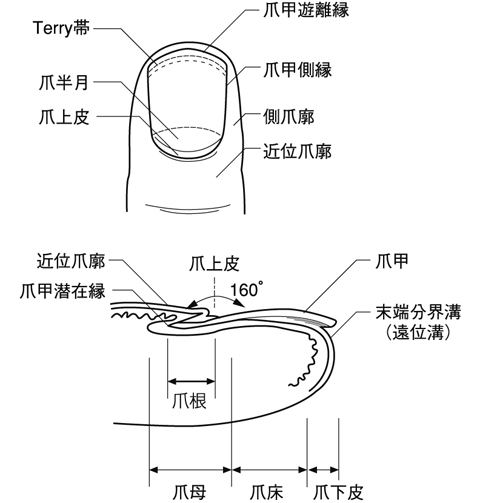

爪

- 爪は、指先の背面にある板状の( )で、( )、( )、( )、( )から構成される。

- 爪が伸びるのは、の( )爪床から爪が成長するからである。

[回答]

- 角質器、爪甲(そうこう)、爪郭(そうかく)、爪床(そうしょう)、爪母(そうぼ)

- 爪根部(そうこんぶ)

皮脂腺

- 皮脂は( )で生産され表皮に分裂され、皮表脂質の約( )%を占めている。

- 皮脂の役割は、皮表に( )を作り滑らかにする。

- 皮表を( )に保ち( )作用・外来物質に対する( )作用の役割も持つ。

[回答]

- 脂腺、95

- 油性の膜

- 弱酸性、殺菌、緩衝

汗腺

- 汗腺は、細長い管状腺で分泌物は( )または皮下組織にあり、( )と( )の2種類があります。

- エクリン汗腺は、ほぼ全身に分布し、特に( )・( )・( )に多く分布している。

- エクリン汗腺の分泌物は、( )と( )が含まれ、( )の役割を果たす。

- アポクリン汗腺は、( )・( )・( )・( )・( )周辺に分布している。

- アポクリン汗腺の分泌物は、( )・( )などが含まれ、細菌感染がおこると( )の原因になる。

- 腋窩の大感染に細菌感染がおこると( )となる。

[回答]

- 真皮、エクリン汗腺(小汗腺)、アポクリン汗腺(大汗腺)

- 手掌・足底・額部

- 水、電解質、体温調節

- 外耳道・腋窩・乳房・陰部・肛門

- 脂質・糖蛋白、臭い

- ワキガ

7.疾患例と治療法

毛嚢炎(もうのうえん)(毛包炎(もうほうえん))

[問題]

毛嚢炎の症状と治療法について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

症状

- 痒みや痛みはほとんど( )、毛包の( )だけの感染症である。

- 毛包に赤い( )、中央に( )を持つ膿疱(のうほう)で、まわりに赤みが生じる。

- 毛嚢炎は、( )、( )の感染によっておこる。

- ( )薬を塗布すると毛嚢炎を誘因する。

- 毛包部に( )がついた場合や、( )状態が長く続いたときにも、症状が出る可能性が高くなる。

- 施術を行う際は、充分な( )が必要である。

[回答]

- 無く、浅い上部

- 丘疹(きゅうしん)、膿(うみ)

- 黄色ブドウ球菌、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌

- 副腎皮質ステロイド

- 軽い傷、皮膚の湿った

- 消毒

治療法

- 症状が軽い場合は( )していく。

- 普段から( )を清潔に保つことが大切である。

- 増殖が拡大したり、痛みを伴う「おでき」のようになった場合には( )をとうよする。

[回答]

- 自然治癒

- 皮膚

- 化膿止めの抗菌薬

足白癬(水虫)

[問題]

足白癬の症状と治療法について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

症状

- 足白癬(水虫)とは、白癬菌が足の皮膚の( )やその下のを侵食することによって炎症などが起こる感染症である。

- 発赤や痛痒感(つうようかん)などの状態になり、足の指や足裏などに( )や( )が現れる。

- 感染のしやすさは、( )や( )に大きく影響される。

[回答]

- 角質、皮下組織

- 水疱、皮膚の隔離

- 湿度、足の環境

水虫の3つのタイプ

- 趾間型足白癬(しかんがたあしはくせん):趾間(しかん)に( )、( )などの症状をきたす。

- 小水疱型足白癬(しょうすいほうがたあしはくせん):足の裏に( )が現れる。

- 角化型足白癬(かくがたあしはくせん):足裏から踵の( )を伴うもの。

※趾間(しかん)とは、足の指と指の間、指の付け根の部分

[回答]

- 落屑(らくせつ=皮膚が剥がれる)、浸軟(白くふやけること)

- 小水疱

- 角質増殖

治療法

- ( )を投薬する。

- 抗真菌薬(こうしんきんやく)には( )と( )がある。

[回答]

- 抗真菌薬(こうしんきんやく)

- 経口抗真菌薬(内服薬)、外用抗真菌薬(塗り薬)

爪白癬

爪白癬の症状と治療法について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

症状

- 爪白癬は、白癬菌が( )に侵食して、( )が白癬菌に感染した状態。

- 初期段階では、爪の先が( )。

- 感染が拡がると、爪全体の色が( )、( )、( )に変色し、

爪は盛り上がりボロボロと崩れていき、( )にも感染が広がる可能性が高い。 - ( )のある人は、感染に対する抵抗力が落ちているため爪白癬になりやすい。

[回答]

- 爪の間、爪自体

- 白っぽくなる

- 白色、黄色、黒色、家族

- 糖尿病

治療法

- 内部まで進行した爪水虫は、( )でしっかり治療をしないと完治が困難とされている。

- 抗真菌薬には( )と( )の治療が有効とされている。

- 足の( )、( )を保つことも治療効果を上げていく。

[回答]

- 医療機関

- 経口抗真菌薬(内服薬)、外用抗真菌薬(塗り薬)

- 清潔、通気性

アトピー性皮膚炎

アトピーとは「場所が不特定」という意味のギリシャ語「アトポス」(atopos-a=特定・topos=場所)から由来している。

アトピー性皮膚炎の症状と治療法について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

症状

- アトピー性皮膚炎は、増悪、寛解を繰り返す、( )を主病変とする疾患である。

- 痒みは発作的に激烈になり、( )に皮疹は悪化する。

- 合併症として、( )などの皮膚疾患、( )などの感染症が知られている。

[回答]

- 痒みのある湿疹

- 掻きむしる度

- 接触皮膚炎、伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん=とびひ)

アトピー性皮膚炎の発症要因

- 非アレルギー的な皮膚側の要因:( )、皮膚バリア機能低下、痒み閾値(いきち)の低下など。

- アレルギー的要因:( )などの環境、( )に対するIge抗体を介した即時型過敏反応など。

- 生活環境的な要因:( )、発汗や気候の変化など。

[回答]

- ドライスキン

- ダニ・ハウスダスト、食物アレルゲン

- 精神的なストレス

治療法

- 薬物療法とともに( )がとても大切である。

[回答]

- スキンケア

医療機関で治療する上でのガイドライン

- 炎症⇒( )外用療法

- 生理学的機能異常⇒( )

- 痒み⇒抗( )薬、抗( )薬

[回答]

- ステロイド

- スキンケア

- ヒスタミン、アレルギー

接触性皮膚炎

[問題]

接触性皮膚炎とその症状と治療法について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

接触性皮膚炎

- 接触性皮膚炎は、急性皮膚疾患の一つで、日常では( )と呼ばれている。

- 皮膚に接触した物質の刺激、( )によって生じる皮膚炎である。

[回答]

- かぶれ

- アレルギー

皮膚炎の分類

- 慢性刺激性皮膚炎:肌着との摩擦や洗剤、リンスなどの( )が原因。

- 急性毒性皮膚炎:酸・アルカリなどの( )、灯油、ガソリンなどの( )が原因。

- アレルギー性接触皮膚炎:( )、アクセサリーなどの( )、( )製品が原因。

[回答]

- 弱い刺激の繰り返し

- 化学物質、有機溶剤

- 化粧品、金属、ゴム

症状

- 原因物質の接触した部分に( )・( )・( )などの発疹が現れ掻痒(そうよう)を伴う。

- 歯科金属アレルギーの場合、詰め物により慢性的な( )を起こすことがある。

- 重症例では、( )を伴うこともある。

[回答]

- 水疱(すいほう)・紅斑(こうはん)・丘疹(きゅうしん)

- 口内炎

- 潰瘍

治療法

- 原因物質の( )を防ぐこと。

- 湿疹の部分には、( )溶剤を外用・服用する。

- 痒みに対しては、抗( )薬・抗( )薬を用いる。

[回答]

- 被爆

- ステロイド

- アレルギー・ヒスタミン

鶏眼(けいがん=うおのめ)・胼胝(べんち=たこ)

[問題]

鶏眼・胼胝とその症状と治療法について( )に当てはまる言葉は何でしょうか?

鶏眼・胼胝

- 鶏眼(けいがん)とは「( )」、胼胝(べんち)とは「( )」と呼ばれている。

- 継続的な外的刺激によって生じる( )である。

[回答]

- うおのめ、たこ

- 角質層の肥厚

症状

鶏眼

- 足底など、骨が突出して( )に発生する。

- くさび形の角質塊(かくしつかい)の頂点が真皮に向かうため、押されると( )を伴う。

[回答]

- 圧力がかかりやすい場所

- 圧痛

胼胝

- 圧迫や摩擦などの機械的刺激に対し、皮膚保護のための( )として生じる。

- 足底だけでなく、「( )」「坐りだこ」も含まれる。

- 感覚が鈍麻することが多く、( )はない。

[回答]

- 防衛反応

- ペンだこ

- 疼痛(痛みを意味する医学用語)

治療法

鶏眼

- 痛みがなければ( )しなくてもよい。

- 痛みがある場合は、( )絆創膏を貼付し、白く変化したら( )。

[回答]

- 治療

- サリチル酸、削る

胼胝

- 基本的には痛みを伴わないので( )の必要はない。

- 角質の肥厚が気になる場合には、角質を( )か、角質を( )を使用し除去する。

- ( )ことが一番良いとされている。

[回答]

- 治療

- 削る、薬剤

- 刺激を避ける

第1章1~4の予想問題はこちら⬇

第3章1の予想問題はこちら⬇

第3章2の予想問題はこちら⬇

第3章3の予想問題はこちら⬇

リラクゼーションセラピスト1級2級の資格はどんなもの?⬇

まとめ

3章はようやくこれで終了となります。

大変お疲れ様でした。

考えて書いたつもりですが、分かりづらいところも多々あると思います。

私の力不足が大きいく申し訳ございません。

ここでは第3章

4.皮膚編

の重要と思われる箇所をピックアップしてみました。

問題集より教本の順番になっています。

主に体の構造に関してですが聞き慣れない名称が出てきたりと、最も難しい章だと思います。

1級試験ではこの第3章を勉強しているかどうかで、受かる受からないが決まってきますので時間をかけてでもしっかりと覚えていきましょう。

基本的に赤字のところを覚えてください。

![セラピストの指名の取り方[技術]編!技術で指名を取る3つの方法!](https://i0.wp.com/maverickoutsider.net/wp-content/uploads/2018/09/421d7006be7ceba5993b7b427be87718.jpeg?fit=300%2C200&ssl=1)